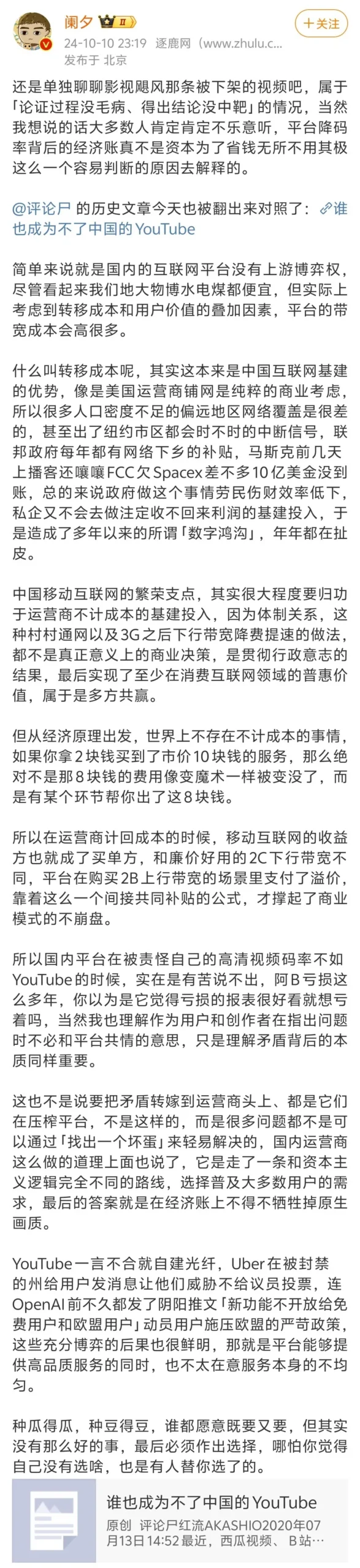

Tim在指出视频变糊现象属实的同时,还表达了对视频网站调低码率、编码格式以图降低流量费用成本,但损害了视频画质的不满。

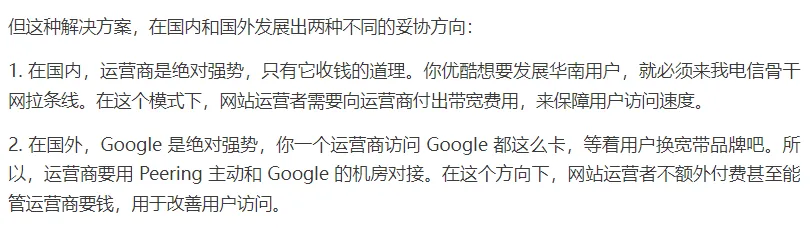

在“提速降费”之前,宽带费用也是视频网站极高的成本之一,不过由于当时的互联网市场还没有像现在被称为是“存量市场”,互联网企业还没有大规模“降本增效”,问题就没有那么凸显。

视频一开始,影视飓风科普了一些常见的编码格式,没有详细介绍不同格式诞生推行的具体原因,其中有技术进步、效率提升的要求,当然也少不了行业利益和厂商竞争的考量。

而但就视频网站的实际体验而言,我个人是很容易说出不满的。

比如,站在用户的角度,“降本增效”的“成本”被用户分摊这事合理吗?用户包年购买了大会员,甚至买了十年的会员,视频的质量被压缩得还不如以前?前几天是B站历年的打折活动,充一年奔着两年去,考虑到影视飓风这件事我也就作罢了。反正动画也没啥好看的了,也就图个高清晰度,现在高清晰度也割一刀,真没什么好充的必要了。

对于游戏视频来说,降低画质造成的困扰还挺容易遇到的。

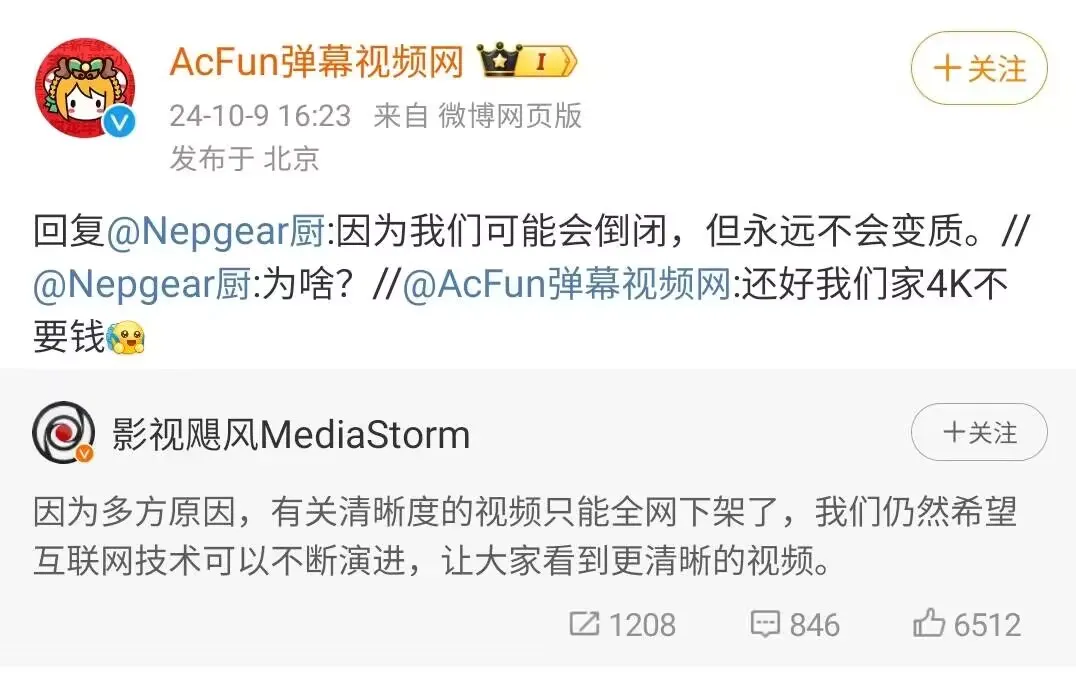

也有人说,别看A站敢有真4k,A站可是敢真倒闭,自杀式调侃。

断在这里了。他当然会感到奇怪,甚至会有些愤懑。

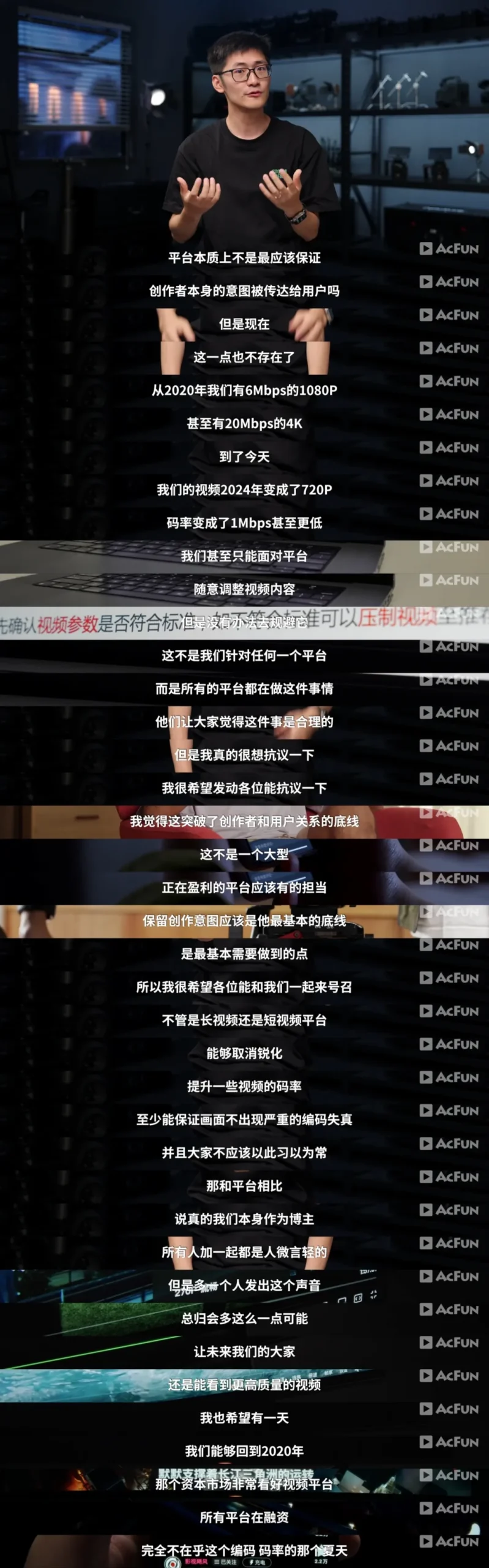

国内确实有遇事不决骂资本的倾向,可是反复观看视频,我真不觉得Tim在“煽动情绪大骂资本”。它没有只批评B站,是温和的,带有启发科普性的视频。

视频网下架,视频讨论度反而更高了。挺逗的,不是么?